葬儀の概念は仏教伝来以前の日本にも存在するため、神式の葬儀は最も歴史あるものとされています。現在の日本では数は多くないとはいえ、日本古来からの風習が守られて現在も神式独特の式の方法が独立して存在しています。神式の葬儀は神職にあたる方をお呼びし、大変厳かな雰囲気で行われるため、マナーには気を配りたいものです。

神式葬儀

神道の基本的な考え方

「やおよろずの神」とよく耳にしますが、神道ではありとあらゆるものに神が宿っていると考えられています。神道において人間の魂は亡くなると神の元へ帰るものとされており、その後故人は家を見守る存在とされます。

神式の葬儀は故人を迷いなく神様の元へ送る儀式とも言えます。神道では「死」を穢れと捉え、神の力を弱めると考えられており、神社で式を行うことはありません。また、喪家の神棚の扉も忌明けまで閉めておくのが一般的です。

神主さんをどこからお呼びするのか?戒名のようなものは?

式の中心となる玉串奉奠ですが、神主様から受け取る必要があります。基本的には氏神様をお呼びしますが、普段お付き合いしている神職の方がいないという場合は、葬儀社に相談して手配して貰う事が可能なケースもあります。

神式ではお経を読み上げることは行いませんが、祭詞の奏上や玉串奉奠をして頂く必要がありますので、正しく神式で行いたい場合は必ずお越し頂く必要があります。地域によっては通夜時は神主様が2名必要となる場合もあります。

また、仏教の戒名にあたるものが神道にも存在しており、それを諡名(おくりな)と呼びます。そちらは仏教のように神職者につけて頂く必要はなく、生前の名の下に「命」をつけるものが一般的です。

服装・香典などの一般的なマナー

神式の葬儀でも、服装は仏式の葬儀と相違ありません。喪服をお持ちであればそれで問題ありません。香典の表書きは「玉串料」「御榊料」「御神饌料」など様々な表記がありますが、どの宗派でも利用できる「御霊前」が最も汎用性が高いものとなります。

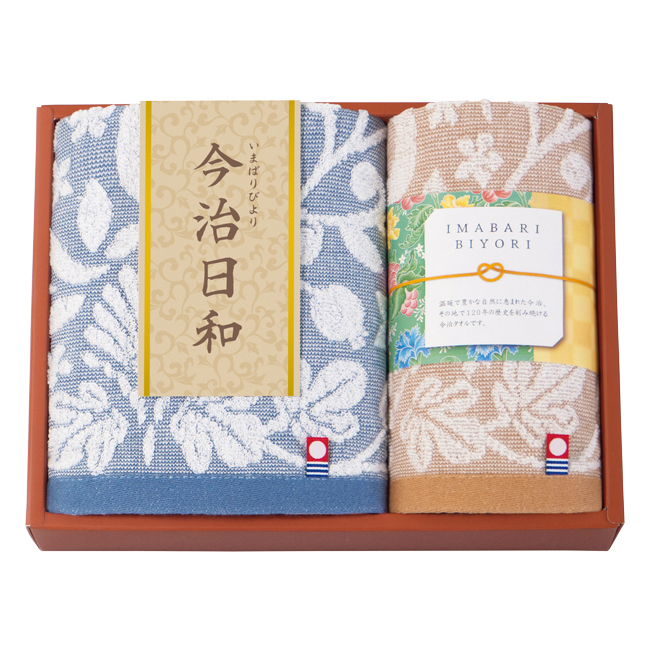

本来神道では香典返しを行う習慣はありませんでしたが、最近は仏教の影響を受け準備することが多くなりました。したがって、準備するものや金額は一般の仏教葬と同様、消耗品や金券などを頂いた玉串料の半分~1/3の額のものをお返しします。

他にも、神式の葬儀をつつがなく行う為には、仏教の葬儀と異なる点が複数あります。神式の葬儀を執り行う場合や、神式の葬儀に出席する際は、式の流れをよく把握し、重要なポイントをおさえておきましょう。以下で神式の葬儀の詳細を記してありますので、是非参考にされてください。

この記事に関係する商品

葬祭マナーカテゴリ

- 香典返し

-

- カテゴリTOP

- 香典返しとは

- 香典返しと忌明けのあいさつ状

- 香典返しのマナーや作法について

- 香典返しの送る時期やマナーについて

- 香典返しを送る際のお礼状やマナー

- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います

- 香典返し挨拶状の文例などについて

- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて

- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント

- 香典返し「のし」について

- 香典返しの相場について

- 香典返しに商品券を選ぶメリット

- 香典返しを辞退する方法

- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー

- 香典返しの品物は何が良い?

- 香典返しでカタログギフトは失礼?

- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方

- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて

- 香典返しの時期と金額相場

- 喪家・葬儀まで

- 弔問客

- 法要・供養

- 社葬