香典返しに添える挨拶状には便利な定型文や代行サービスが揃っていますが、基本的なマナーを知る事は相手に感謝の気持ちを伝える第一歩。様々な場面でのお礼状にも共通しますので、ここで覚えて行きましょう。

香典返しと忌明けの挨拶状

忌明けのタイミングで

香典返しの品物は、四十九日の忌明け後に挨拶状を添えて送るのが一般的な習慣となっています。この香典返しと挨拶状には葬儀などでお世話になった感謝の気持ちと共に、四十九日の法要を滞りなく終えることが出来たという報告の意味合いも兼ねています。

従って挨拶状は香典返しの品物と共に、忌が明けたら出来るだけすぐに送るものと考えてください。一方、最近主流となりつつある、葬儀の当日に香典返しを渡す「当日返し」の場合はどうすれば良いのでしょうか。

当日返しの場合は会葬御礼品にお礼状を添えるため、特に香典返しに添えるお礼状は必要ないという考えもあります。しかし、四十九日の法要を終えた報告を兼ねていることを考えれば、忌明け後に改めて挨拶状を送るのは決しておかしなことではありません。

忌明けの挨拶状は「感謝の気持ち」と「法要を終えた報告」の2つの意味があるという事を覚えておくと分かりやすいですね。

内容は定型文で良い?

香典返しに添える挨拶状には様々なマナーや書き方のポイントがあるため、定型文を参考にしながら書く方がむしろ一般的と言えるかもしれません。とはいえ、親せきや故人にとって親しい間柄の人にも、ネットで調べたありきたりな定型文の挨拶状では相手も寂しく感じるのではないでしょうか。

挨拶状は香典を頂いた方全てに送るものですので、送る相手によって文面を変えるのが理想です。しかし実際はなかなかそこまで手が回らないものですよね。全員に送る挨拶状は定型文を利用して印刷したもので問題ありませんが、特に親しい方には定型文とは別に、手書きの挨拶状を添えてみてはいかがでしょうか。

故人の生前の人柄や思い出など相手にとって特別な文章を書き添えるだけでも、より感謝の気持ちが伝わるものですよ。

手書きで書く際の注意点

どんな場面の文章でもパソコンで入力して印刷するのが当たり前になっている現代。そんな時代だからこそ、手間を惜しまず手書きした挨拶状は、より丁寧で心がこもっていると感じられるのではないでしょうか。

パソコン印刷が普及しているとはいえ、忌明けのお礼状は毛筆で奉書紙(純白で上質な和紙)に手書きするのが本来のマナーです。注意点としては、

- 挨拶状は忌明けの報告も兼ねているため「薄墨」ではなく「濃墨」を使用する

(地域によっては薄墨を使用する場合もあります) - 縦書きで書く

- 句読点は使わない

- 「ますます」「いよいよ」などの重ね言葉や忌み言葉は使用しない

- 時候の挨拶は使用しない

- 「拝啓」「敬具」などの頭語と結語は両方入れるか両方入れないかのどちらかに統一する

- お礼状は一枚に収め、封筒も一重の白無地を使用する

などが挙げられます。せっかく手書きで書くのですから、丁寧な字で心を込めて書くようにして下さいね。

宗教別で内容は違う?

香典は仏教の香のお供えが由来とされていますが、香典や、お礼状を添えてお返しを渡すのは宗教を問わずに一般的な慣例となっています。挨拶状における注意点としては、それぞれの宗教に応じて表現を変える事が挙げられます。

「香典」や「法要」など弔事に関する言葉は仏式のものが多いため、下記を参考にしてそれぞれの宗教の言葉に置き換えて下さい。

- 香典(仏式)

- 永眠(仏式)

- 四十九日法要(仏式)

- 御玉串料・御榊料(神式)

- 帰幽(神式)

- 五十日祭(神式)

- 御花料・弔慰金(キリスト教)

- 帰天(カトリック)

- 召天(プロテスタント)

また、キリスト教や無宗教の様に忌明けという考えがない場合は「納骨を済ませたご報告」や「万事滞りなく済ませることが出来たご報告」とすると良いでしょう。

家族葬のポイント

「家族葬」とは遺族や親せきなど、ごく近しい人だけで故人を弔う葬儀の事で、近年増えてきている葬儀の形と言えるでしょう。家族葬の場合は通常の葬儀と違い、知人や職場関係者などには案内状を出さない、もしくは葬儀への参列を辞退いただくようにお伝えした上で行われます。

故人が逝去した事実を葬儀の後で知ったことで気を悪くしてしまう方もいるかもしれませんので、後日きちんとした挨拶状を送るのは大切なマナーです。家族葬の挨拶状では、無事に葬儀を済ませられた報告に加えて、家族葬のため葬儀にお呼びしなかったことや辞退して頂いたことをお詫びするのが大切なポイントになります。

挨拶状を送るのは通常の葬儀をした場合と同様、四十九日の忌明けのタイミングが最も一般的です。ただし、必ずこうしなければいけないと決められている訳でありませんので、喪中のはがきを挨拶状代わりにしてお伝えすることもあるようです。

通販ショップを利用する際には

今では香典返しの品物を通販ショップで選ぶ方も少なくないと思いますが、通販ショップを利用すると「挨拶状を付けるかどうか」を聞かれることがあります。無料で挨拶状を作成してくれるショップも多く、何かとあわただしい葬儀後の遺族にとっては大変ありがたいサービスですよね。

一方でショップにお願いすると、決まりきった定型文で作られるというイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし、最近では内容も定型文から文章を一から自分で作成できるものまで様々で、遺族の要望に細かく応えるサービスを提供しているショップも増えてきています。

利用を考えている方は一度各ショップのサービスを確認しておくといいかもしれません。挨拶状の作成サービスは確かに便利ですが、すべてショップに丸投げしてしまうのではなく、基本的なマナーを自身できちんと理解した上で、相手に失礼にならない挨拶状の作成を依頼することが大切です。

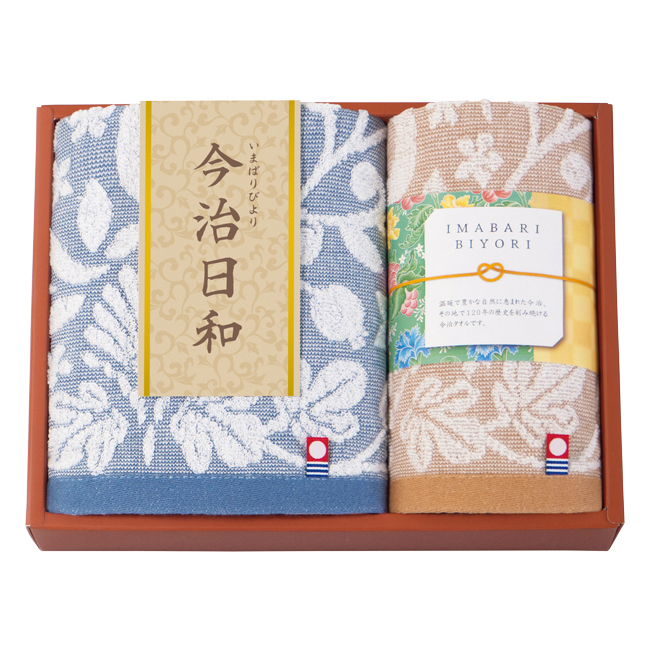

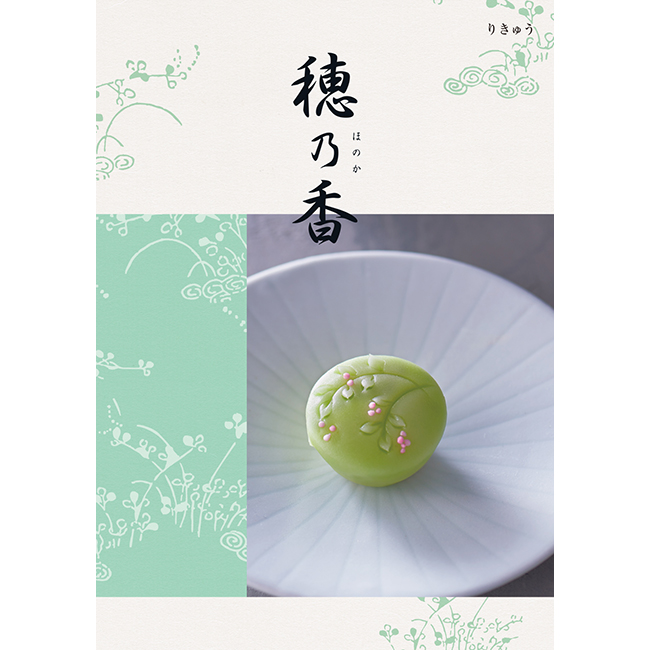

この記事に関係する商品

葬祭マナーカテゴリ

- 香典返し

-

- カテゴリTOP

- 香典返しとは

- 香典返しと忌明けのあいさつ状

- 香典返しのマナーや作法について

- 香典返しの送る時期やマナーについて

- 香典返しを送る際のお礼状やマナー

- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います

- 香典返し挨拶状の文例などについて

- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて

- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント

- 香典返し「のし」について

- 香典返しの相場について

- 香典返しに商品券を選ぶメリット

- 香典返しを辞退する方法

- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー

- 香典返しの品物は何が良い?

- 香典返しでカタログギフトは失礼?

- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方

- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて

- 香典返しの時期と金額相場

- 喪家・葬儀まで

- 弔問客

- 法要・供養

- 社葬